科技创新 Technological Innovation

导航菜单

中心致力于微型传感器、电能路由器、功率半导体器件与大容量装备研发,系统成套方案示范相关研究,聚集了长江学者、杰青、清华大学教授等多位专家人才,重点聚焦新型电力系统关键装备领域,开展核心器件与装备前沿理论及技术研究,提供系统应用成套解决方案,推动新型电力系统关键技术的产业化应用。

中心首席科学家

中心主任

直流研究所

研究所依托清华大学电机系优势科研力量组建了兼具高水平学术研究能力、前瞻性技术创新能力、实用化产业发展能力的研究团队,围绕器件、装备和系统三个层面开展理论研究、技术攻关和工程应用,致力于成为直流电网的核心理念传播者、理论技术引领者、标准与应用实践者,解决新型电力系统难题,助力“双碳”目标实现。

能源传感及通讯研究所

研究所专注于能源互联网微型传感器件及装置的研发,致力为能源设备制造商及网络运营商提供可靠的数据资源,为系统泛在感知及故障定位、设备数字化诊断及智能运维提供整体解决方案,为能源互联网提供全面、有效、实时、创新的信息支撑,实现能源互联网能量流、信息流和业务流的深度融合、感知与调控。

光储直柔应用技术研究所

研究所致力于实现工业、交通两大场景的节能降碳和产业高质量发展,聚焦工业绿色微电网的新能源多元转化高效利用、电动化交通与规模化车网互动两大研究领域,提供规划咨询服务、创新技术服务和系统解决方案,助力合作伙伴拓展新业务、培育未来产业。

输配电设备综合仿真及智能运维研究所

研究所致力于输配电设备创新技术及智能化的科研与产业化开发。团队秉承的实践理念是:选立贴近生产、解决实际问题的科研项目,勇于攻关“硬”科技,并努力确保科研成果及时有效落地,促成成果产业转化。主要研究领域包括:输配电线路全设备场景综合仿真,先进输配电设备及配套技术,输配电线路数字化及智能运维、保护等。

大容量电力电子与新型电力传输研究所

研究所聚焦于大容量电力电子技术基础理论、面向能源互联网的电能路由器、大功率无线电能传输三个方向的研究,在电力电子快速仿真技术和电能路由器研制方面获得重大突破,开发了首款国产电力电子仿真软件DSIM,研制了中压MW级和低压50kW级多端口电能路由器。

电磁装备智能感知与控制技术研究所

研究所在张品佳教授带领下,聚焦关键电磁装备智能感知与健康管理领域,围绕新能源输配电装置、电力电子大功率器件及电-磁-机械耦合传动设备等领域,在“电”、“机械”、“热”等方面提出一系列原创性理论和关键技术。相关技术目前已成功得到工程实践和产业化应用,取得了良好的经济效益及社会效益。

大容量功率半导体器件及直流电网关键装备技术/系统级分析设计与控制保护技术

研制出系列化的新一代直流电网用大功率半导体器件IGCT,具有更高功率等级、更低损耗、更大关断电流、更高可靠性,多个性能指标世界领先,大幅降低成本,实现核心器件国产化

提出基于IGCT的混合换相换流阀HCC、模块化多电平换流阀MMC、模块化换向式变换器MCC、直流变压器、直挂式储能、直流耗能装置、三电平变流器等技术, 可显著降低装置成本、损耗, 成果已在多个工程应用

首创耦合负压型混合式直流断路器和多端口直流断路器,率先开发出国内外涵盖范围广、高中低压系列化的直流断路器产品

聚焦直流技术在源网荷储氢侧的应用需求,开展直流系统建与仿真、规划与设计、控制与保护等工作,提供直流系统解决方案,推进直流系统及装备技术的标准化建设

研发产品:IGCT-Plus器件

面向新能源发电和直流电网应用需求,研发新一代大功率半导体器件,涵盖4.5~8kV/4~22kA系列化产品。具有黑启动功能、本征安全的抗爆和失效短路特性,支持定制化。

图:4500V/5000A IGCT-Plus芯片和器件

图:6500V/4000A IGCT-Plus芯片和器件

图:6500V/8000A IGCT-Plus芯片和器件

图:8000V/5000A双向阻断新型IGCT器件

研发产品:高中低压系列化直流断路器

● 成功研制世界电压电流等级最高、开断能力最强的535kV直流断路器。

● 率先开发出国内外涵盖范围广、高中低压系列化的直流断路器产品(375V/10kV/100kV/535kV电压等级、5kA/10kA/25kA/100kA电流范围),并实现多种场景的工程应用。

图:高中低压系列化直流断路器

图:高中低压系列化直流断路器

研发产品:基于IGCT的大容量功率变换装置

图:混合换相换流器HCC

图:基于全IGCT的MMC换流阀

图:中压直流变压器

图:基于IGCT的160kV/1500A直流耗能装置

*研发团队:直流研究所

微型传感芯片、智能传感器件及能源数字化技术

攻克了环境微能量持续收集、非接触感知、边缘智能识别和装备共形共融等关键技术难题

相关成果成功应用于电网监测和智能电力装备

研发产品:智能金具微传感线路状态感知平台

集成多种传感器,通过线路侧、通道侧多参量监测分析实现输配电线路状态的实时评估、预测、故障及风险预警

研发产品:数字开关柜泛在感知及管理系统

基于新型传感技术,通过多维信息的动态采集,实现开关柜运行监测、故障预警及诊断、安全供电及故障快速恢复等智能运维管理

研发产品:数字化代运维及能源托管服务

通过各型微型传感器完成电网在线测量,应用于电站、线路、配电房、设备等关键节点,实现电能质量、设备状态、线缆故障在线监测

研发产品:精细化智能负荷检测系统

综合运用信息采集、物联网通讯等相关技术,为能效管理、分项计量、负荷识别、节能管理等提供简捷、精细、可靠的解决方案

*研发团队:能源传感及通讯研究所

风光氢储一体化规划设计、运行控制解决方案

十万千瓦级以上可再生能源就地高效利用的“源荷互动”的关键技术

新能源制氢的高灵活性电源系统设计与分层控制解决方案

新能源与涉氢化工园区耦合的新型电力电子装备

研发产品:风光氢储一体化运行仿真及优化设计工具

工具集成了大量绿氢应用的关键装备、风光资源、典型场景应用架构等数据集,通过对风光氢储一体化工程的边界配置,结合装备特性、运行控制策略,计算风光氢储一体化工程经济性最优的配置方案。实现工程项目配置方案优化设计,准确评估并提升项目实际运行的经济性

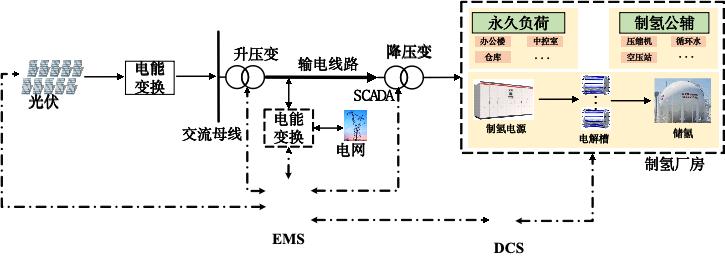

研发产品:风光氢储一体化能量管理系统(EMS)

评估制氢系统、储氢系统等柔性负荷的动态响应能力,采集分析风光预测及实时数据,通过风光出力实时调节、制氢负荷实时调节,实现风光出力、制氢工厂负荷、电网的能量实时平衡,满足风光最大消纳或下游生产要求,提高工程运行的经济性和可靠性

*研发团队:光储直柔应用技术研究所

先进输配电设备及技术

磁耦合谐振方式的中远距离无线电能传输关键技术

实现1.5m距离50W~100W的功率传输能力,传递效率高于50%

基于先进的相控电磁表面RIS技术

电磁场相控机理创新

无移相器相控辐射体制

研发产品:输电线路在线监测设备无线供能系统

采用自主研发的创新耐候型硬质复合绝缘材料对无线供能系统进行封装,确保无线功率传输的同时,充分满足线路对绝缘性能和机械强度的严苛要求。产品优于传统供能方式,为输电线路智能监测系统、巡检无人机和机器人等设备提供稳定可靠的电能供给。

研发产品:RIS相控阵宽带通信系统

创新推进"6G技术5G化",打造远距离、大带宽、机动化、易部署的无线通信方案,通过整合供能与通信技术,破解监测设备"供电+通信"双重瓶颈,可支持移动式点对多点组网,实现固定/机动场景下的海量数据传输,适用于电网、林草通讯、消防、水利及工业互联网等领域。

研发产品:有载调压器

技术全面替代机械分接头调压装置,精准响应风光电站动态调压需求,实现电压无级调节,有效改善清洁能源大量并网接入时配电网的电压调节指标和可靠性,减少弃光弃风现象,保障电网稳定运行。

*研发团队:输配电设备综合仿真及智能运维研究所

大容量电力电子与新型电力传输关键技术

提出离散状态事件驱动(Discrete State Event-Driven, DSED)仿真技术,大幅降低计算冗余,相同精度下仿真速度平均提高两个数量级,破解了纳秒级开关瞬态仿真发散难题,实现电力电子设备仿真、研制工具国产化

研制出共高频大容量多端口电能路由设备,具有模块化、低损耗、高可靠特点,采用大容量宽禁带器件和驱动主动控制技术,降低半导体开关器件开关损耗,大幅提升设备功率密度和运行效率

实现多端口能量平衡控制及电能路由技术,平衡不同时间尺度下的能量冲突,降低能量波动,减小储能元件的体积和重量,提高变换器的整体功率密度

研发产品:兆瓦级中压电能路由器

具有多端口、多级联、多流向、多形态等特征,为分布式新能源的广泛接入、配网变电站/台区的柔性互联、多种运行场景的灵活转换提供支撑设备,为不同类型用户提供多样性的高效电能管理解决方案

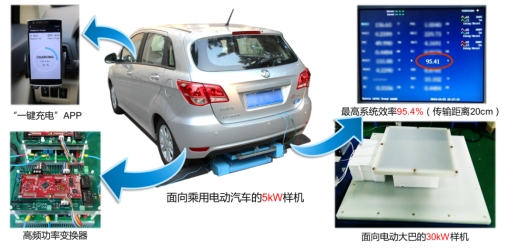

研发产品:大功率高效率无线电能传输装置

在电动汽车领域,研发了 3.3~30kW 多套无线充电装置,系统效率可达 95% 以上;在轨道交通领域,研发了350kW轨道交通非接触供电系统,在宽功率范围内效率大于94%

*研发团队:大容量电力电子与新型电力传输研究所

电机及其传动与控制系统运行状态在线智能感知技术

围绕电机、控制系统、机械负载与传动系统的运行状态在线监测与故障感知领域,提出了一系列原创性设计理论与设计方法

在电机绝缘实时在线状态监测方面,将传统的安培级检测精度提高到mA级别以上,研发世界首个在线漏电流传感器,实现保护原理从“故障切除”转变为“故障预防”

在电力电子器件温度和健康状态智能感知方面,实现IGBT等电力电子器件的健康状态在线监测与诊断,提高安全性和可靠性

在电力传动系统机械响应特性智能感知方面,实现电机本体故障诊断,以及传动系统配套设备的高可靠性在线状态监测与故障预警,将诊断成功率由50%提高到90%,实现基于工业物联网的风机智能监测与维护

研发产品:基于高精度差分监测原理和NB-Iot技术的电机绝缘无线感知系统

研发产品:基于高精度漏电流传感器的船舶电机绝缘在线监测系统

研发产品:电缆绝缘故障诊断与定位系统

研发产品:基于工业物联网的风机智能在线状态监测与故障预警系统

*研发团队:电磁装备智能感知与控制技术研究所